ک 1930دہائی کا بدترین اقتصادی بحران: ایک عالمی اقتصادی تباہی اور اس کا حل

1930 کی دہائی کا عظیم کساد بازاری جدید تاریخ کی سب سے شدید اور طویل معاشی بدحالی کے طور پر کھڑا ہے، جو 1929 کے اواخر سے لے کر 1939 تک تقریباً ایک دہائی تک جاری رہا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کی کسی کساد بازاری سے کہیں زیادہ تباہ کن، اس معاشی زوال نے بنیادی طور پر معاشروں، حکومتوں اور معاشی نظام کو دنیا میں تبدیل کر دیا۔ ریاستہائے متحدہ میں اسٹاک مارکیٹ کے کریش کے طور پر جو کچھ شروع ہوا وہ تیزی سے ایک عالمی تباہی میں تبدیل ہوا جس نے لاکھوں بے روزگار، بے گھر اور امداد کے لیے بے چین ہو گئے۔

عظیم کساد بازاری 1929 سے 1939 تک ایک شدید عالمی معاشی بدحالی تھی ۔ اس دور کی خصوصیت بے روزگاری اور غربت کی بلند شرح ، صنعتی پیداوار اور بین الاقوامی تجارت میں زبردست کمی، اور دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر بینک اور کاروباری ناکامیوں کی وجہ سے تھی۔ معاشی چھوت 1929 میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت ریاستہائے متحدہ میں شروع ہوئی، اکتوبر 1929 کے تباہ کن وال سٹریٹ اسٹاک مارکیٹ کے حادثے کو اکثر ڈپریشن کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بے روزگاری والے ممالک میں امریکہ، برطانیہ اور جرمنی شامل ہیں ۔

کامل طوفان: 1930 کی دہائی کے عظیم افسردگی کا باعث بننے والے عوامل

گرجنے والی بیسویں دہائی اور ناگزیر کریش

1920 کی دہائی، جسے اکثر “روئرنگ ٹوئنٹیز” کہا جاتا ہے، ریاستہائے متحدہ میں بے مثال اقتصادی توسیع کا مشاہدہ کیا۔ سٹاک کی قیمتیں انتہائی بلندیوں پر پہنچ گئیں کیونکہ عام امریکیوں نے، آسان دولت کے امکان سے متاثر ہوکر، اپنی بچتیں مارکیٹ میں ڈال دیں۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اسٹاک خریدنے کے لیے اپنے گھر گروی رکھ لیے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ قیمتیں غیر معینہ مدت تک بڑھ جائیں گی۔ دہائی کے اختتام تک، کروڑوں شیئرز مارجن پر خریدے جا رہے تھے – قرضوں کے ساتھ خریدے گئے جنہیں سرمایہ کاروں نے حصص کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے منافع کے ساتھ واپس کرنے کا منصوبہ بنایا[1]۔

یہ قیاس آرائی کا بلبلہ پھٹنا مقدر تھا۔ اکتوبر 1929 میں جب قیمتیں گرنا شروع ہوئیں تو خوف و ہراس پھیل گیا۔ حد سے زیادہ حصص یافتگان اپنی ہولڈنگز کو ختم کرنے کے لیے پہنچ گئے، جس کی وجہ سے اسٹاک کی قیمتیں گر گئیں۔ ستمبر اور نومبر 1929 کے درمیان، اسٹاک کی قیمتوں میں حیران کن طور پر 33 فیصد کمی آئی[1]۔ یہ حادثہ محض مالیاتی دھچکا نہیں تھا – اس نے ایک گہرا نفسیاتی صدمہ پہنچایا جس نے صارفین اور کاروباری اعتماد کو یکساں طور پر توڑ دیا۔

نیویارک کے ایک سابق بینکر ٹام ولسن نے یاد کیا: “جس دن مارکیٹ کریش ہوئی، آپ کو وال اسٹریٹ پر ایک پن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کاغذ پر کروڑ پتی ہونے والے مرد حیران کن خاموشی سے کھڑے تھے کیونکہ ان کی قسمت ان کی آنکھوں کے سامنے بخارات بن گئی تھی۔ میرا ایک کلائنٹ اپنا سب کچھ کھو کر ٹریڈنگ فلور سے سیدھا بروکلین پل تک چلا گیا۔ وہ صرف ایک ہی نہیں تھا۔”

بینکنگ سسٹم کی ناکامیاں اور مالیاتی گھبراہٹ

جوں جوں ڈپریشن گہرا ہوتا گیا، بینکنگ سسٹم میں کمزوریاں دردناک طور پر واضح ہوتی گئیں۔ اکتوبر 1930 سے، دیہی بینکوں نے ناکام ہونا شروع کر دیا کیونکہ کسانوں نے قرضے ادا نہیں کیے[4]۔ ریاستہائے متحدہ میں اس وقت وفاقی ڈپازٹ انشورنس کا فقدان تھا – بینک کی ناکامی کو ایک عام، اگر بدقسمتی سے، معاشی زندگی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی بینک بند ہونے کی خبر پھیلی، پریشان جمع کنندگان اپنی بچتیں نکالنے کے لیے دوڑ پڑے، جس سے ایک تباہ کن چکر پیدا ہوا۔ جب ایک ساتھ بہت سارے صارفین نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، تو بینکوں کو نئے اثاثے بنانے کے بجائے قرضوں میں کال کرکے اثاثوں کو ختم کرنا پڑا[4]۔

اس تباہ کن ڈومینو اثر کی وجہ سے رقم کی سپلائی ڈرامائی طور پر سکڑ گئی اور معیشت اس میں سکڑ گئی جسے بعد میں ماہرین اقتصادیات نے “عظیم سنکچن” کہا۔ گردش میں کم ڈالر کے ساتھ، قیمتوں میں افراط زر میں اضافہ ہوا، جو پہلے سے ہی جدوجہد کر رہے کاروباروں پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے[4]۔

گولڈن ہینڈکفس: مانیٹری پالیسی پابندیاں

بین الاقوامی گولڈ اسٹینڈرڈ، جس نے دنیا کی تقریباً تمام بڑی معیشتوں کو مقررہ کرنسی ایکسچینج ریٹ کے نیٹ ورک میں جوڑا، نے عالمی سطح پر امریکہ کے معاشی بحران کو منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا[2]۔ اس نظام کے تحت، حکومتیں اپنی کرنسیوں اور سونے کے درمیان مقررہ شرح تبادلہ برقرار رکھتی تھیں۔

امریکی حکومت کی گولڈ اسٹینڈرڈ سے وابستگی نے توسیعی مالیاتی پالیسی کو نافذ کرنے کی اس کی صلاحیت کو سختی سے محدود کر دیا جس کی وجہ سے معاشی زوال کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سونے کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے، ریاست ہائے متحدہ نے شرح سود کو بلند رکھا، جس نے گھریلو کاروباری قرضے لینے اور سرمایہ کاری کی بالکل اس وقت حوصلہ شکنی کی جب محرک کی اشد ضرورت تھی[4]۔

فرانس کی جانب سے سونے کو راغب کرنے کے لیے اپنی شرح سود میں اضافے کے فیصلے نے امریکا کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ سونے کے معیار کے تحت محدود اختیارات کے ساتھ، امریکہ کو سونے کے اخراج کو روکنے کے لیے بلند شرح سود کو برقرار رکھنا پڑا، نادانستہ طور پر ڈپریشن کو گہرا کرنا[4]۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی قرضوں کا ڈھانچہ

عظیم کساد بازاری کے بیج جزوی طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد بوئے گئے تھے، جس نے بین الاقوامی طاقت کے توازن اور مالیاتی نظام میں گہرا خلل ڈالا تھا[5]۔ جنگ کے بے پناہ اخراجات نے بہت سی قوموں کو سونے کے معیار کو عارضی طور پر ترک کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ ممالک نے دہائی کے آخر تک اسے بحال کرنے کے لیے تندہی سے کام کیا، لیکن اس بحالی نے ملکی اور بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں خطرناک لچک پیدا کی[5]۔

جنگ کے بعد کے قرضوں کے ڈھانچے نے غیر یقینی انحصار پیدا کیا۔ جنگ کے بعد تعمیر نو کے لیے جدوجہد کرنے والی یورپی اقوام نے امریکی قرضوں پر بہت زیادہ انحصار کیا۔ جب 1929 میں امریکی معیشت گر گئی، قرض کی دستیابی سوکھ گئی، جس سے بحر اوقیانوس میں اقتصادی جھٹکے لگ گئے۔ اس باہم جڑے ہوئے قرضوں کے ڈھانچے نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایک بڑی معیشت میں معاشی پریشانی تیزی سے دوسروں تک پھیل جائے گی۔

عالمی رسائی: وہ قومیں جنہوں نے افسردگی کی شدت میں حصہ ڈالا۔

ریاستہائے متحدہ: گراؤنڈ زیرو

امریکہ، دنیا کی ابھرتی ہوئی اقتصادی سپر پاور کے طور پر، عظیم کساد بازاری کو پیدا کرنے اور گہرا کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی مالیاتی پالیسیوں اور معاشی فیصلوں کے دنیا بھر میں اثرات مرتب ہوئے۔ ملک کی جانب سے تحفظ پسند تجارتی پالیسیوں کو اپنانے، خاص طور پر بدنام زمانہ Smoot-Hawley ٹیرف ایکٹ 1930، نے بدترین ممکنہ لمحے میں بین الاقوامی تجارت کو کافی حد تک کم کر دیا[4]۔

اس ٹیرف نے امریکی پروڈیوسروں کی حفاظت کے لیے درآمدی محصولات میں اضافہ کیا لیکن تجارتی شراکت داروں کی طرف سے انتقامی اقدامات کا اشارہ دیا، جس سے عالمی تجارت تباہ ہو گئی۔ جیسے جیسے بین الاقوامی تجارت مرجھا گئی، دنیا بھر کی معیشتوں کو اضافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح نیک نیتی پر مبنی لیکن گمراہ کن پالیسیاں معاشی بحرانوں کو بڑھا سکتی ہیں۔

یورپی طاقتیں: منتقلی میں نازک معیشتیں۔

برطانیہ، جس نے طویل عرصے سے عالمی مالیاتی نظام کے اینکر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں، خود کو اپنے روایتی قائدانہ کردار کو ادا کرنے سے قاصر پایا کیونکہ وہ اپنی معاشی مشکلات سے نبردآزما تھا[5]۔ 1920 کی دہائی کے اواخر میں کم ترقی اور کساد بازاری کا سامنا کرنے کے بعد، برطانیہ 1930 کے اوائل میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا[2]۔ اگرچہ اس کی صنعتی پیداوار میں امریکہ کی نسبت ڈرامائی طور پر کم کمی واقع ہوئی (امریکی گراوٹ کا تقریباً ایک تہائی)، برطانیہ کی کمزور پوزیشن نے بین الاقوامی اقتصادی ہم آہنگی میں قیادت کا خلا چھوڑ دیا۔

جرمنی، جو اب بھی پہلی جنگ عظیم سے صحت یاب ہو رہا ہے اور معاوضے کی ادائیگیوں کے بوجھ سے دبے ہوئے، 1928 کے اوائل میں شروع ہونے والی معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا۔ مختصر طور پر مستحکم ہونے کے بعد، 1929 کے آخر میں یہ دوبارہ نیچے کی طرف مڑ گیا، بالآخر صنعتی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑا جو تقریباً ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے برابر تھا[2]۔ جرمنی میں شدید اقتصادی حالات کے خوفناک سیاسی نتائج تھے، جو ہٹلر کے اقتدار میں آنے میں معاون تھے۔

فرانس نے ابتدائی طور پر 1930 کی دہائی کے اوائل میں نسبتاً مختصر مندی کا سامنا کرتے ہوئے کئی ممالک سے بہتر طوفان کا سامنا کیا۔ تاہم، یہ بحالی عارضی ثابت ہوئی۔ 1933 اور 1936 کے درمیان، فرانسیسی صنعتی پیداوار اور قیمتوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحران سے بچنے کے بجائے محض تاخیر ہوئی تھی[2]۔

گولڈ سٹینڈرڈ: اکنامک ڈیزاسٹر کے لیے ایک ٹرانسمیشن میکانزم

شاید ڈپریشن کی عالمی شدت میں سب سے اہم شراکت دار کوئی ملک نہیں بلکہ ایک نظام تھا – بین الاقوامی گولڈ اسٹینڈرڈ۔ یہ مالیاتی نظام، جس نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے نسبتاً بہتر کام کیا تھا، قوموں کے درمیان معاشی بدحالی کو منتقل کرنے کا ایک طریقہ کار بن گیا[3]۔

سونے کے معیار کے تحت، معاشی مشکلات کا سامنا کرنے والے ممالک ترقی کو تیز کرنے کے لیے مالیاتی پالیسیوں کو آسانی سے نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کے بجائے، انہیں سونے کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اعلیٰ شرح سود برقرار رکھنے پر مجبور کیا گیا، بنیادی طور پر ملکی اقتصادی صحت پر کرنسی کے استحکام کو ترجیح دی گئی۔ اس سخت نظام نے معاشی بحرانوں کا مؤثر طریقے سے جواب دینے کے لیے درکار لچک کو روک دیا۔

انسانی لاگت: سب سے زیادہ متاثر ہونے والی قومیں۔

ریاستہائے متحدہ: بے مثال مصائب

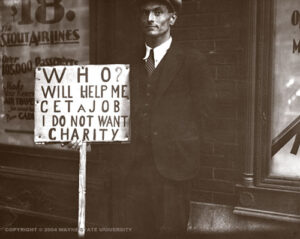

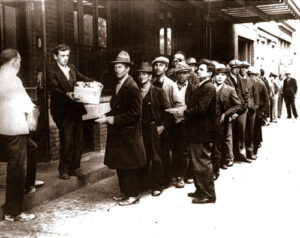

ریاستہائے متحدہ نے ڈپریشن کے سب سے زیادہ تباہ کن اثرات کا تجربہ کیا۔ 1929 اور 1933 کے درمیان، صنعتی پیداوار میں تقریباً 47 فیصد کمی واقع ہوئی، مجموعی گھریلو پیداوار میں 30 فیصد کمی واقع ہوئی، اور بے روزگاری افرادی قوت کے 20 فیصد سے زیادہ ہو گئی[1]۔ تناظر کے لیے، 2007-2009 کی عظیم کساد بازاری (امریکی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی معاشی بدحالی) کے دوران، جی ڈی پی میں صرف 4.3 فیصد کمی آئی، اور بے روزگاری 10 فیصد سے بھی کم پر پہنچ گئی[1]۔

یہ اعدادوشمار، چونکا دینے والے، انسانی مصائب کو پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لاکھوں امریکیوں نے اپنے گھر، کھیتوں اور کاروبار کو کھو دیا۔ بے گھر کیمپوں کو “ہوور ویلز” کہا جاتا ہے (جس کا نام صدر ہربرٹ ہوور کے نام پر رکھا گیا ہے) ملک بھر میں پھیل گیا۔ خاندانوں کو الگ کر دیا گیا کیونکہ مرد کام کی تلاش میں ملک کا سفر کرتے تھے۔ دنیا کی امیر ترین قوم میں بھوک عام ہو گئی تھی۔

ڈپریشن کے دوران اوکلاہوما میں پرورش پانے والی سارہ جانسن نے بعد میں یاد کیا: “ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم غریب ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد سب ایک ہی کشتی میں سوار تھے۔ میرے والد کام کرتے تھے جب بھی انہیں کچھ ملتا تھا – کپاس چننا، گڑھے کھودنا، جو کچھ بھی ملتا تھا۔ کچھ دنوں میں، ہمارے پاس کھانے کے لیے مکئی کی روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری ماں کھانا چھوڑ دیتی تھی، لیکن میں کھانا چھوڑ دیتی تھی، وہ کھانا کھا رہی تھی۔ ہمیں اس کا حصہ۔”

جرمنی: سیاسی نتائج کے ساتھ اقتصادی تباہی

ڈپریشن کے ساتھ جرمنی کا تجربہ عالمی تاریخ کے لیے خاص طور پر نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ 1920 کی دہائی میں پہلے ہی جنگی معاوضے اور افراط زر کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے، جرمنی ایک اور اقتصادی تباہی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے بے روزگاری آسمان کو چھونے لگی اور کاروبار ناکام ہوئے، سیاسی انتہا پسندی نے زور پکڑ لیا۔ ایڈولف ہٹلر کی نازی پارٹی نے بڑی مہارت سے معاشی شکایات کا فائدہ اٹھایا اور خود کو جرمنی کے مسائل کے حل کے طور پر پیش کیا۔

جرمنی میں معاشی مایوسی اور سیاسی بنیاد پرستی کے درمیان تعلق ایک سنجیدہ سبق پیش کرتا ہے کہ معاشی حالات سیاسی نتائج کو کس طرح تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب کہ ڈپریشن کا سامنا کرنے والے بیشتر ممالک نے بہت زیادہ تناؤ کے باوجود اپنے سیاسی نظام کو برقرار رکھا، جرمنی کی کمزور جمہوریت تباہ ہو گئی، جس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوئے۔

شدت میں عالمی تغیرات

جب کہ صنعتی مغربی ممالک کو عام طور پر سب سے زیادہ نقصان پہنچا، ڈپریشن کے اثرات پوری دنیا میں کافی مختلف تھے۔ جاپان نے نسبتاً ہلکے ڈپریشن کا تجربہ کیا جو بعد میں شروع ہوا اور مغربی ممالک کی نسبت پہلے ختم ہوا[2]۔

لاطینی امریکی ممالک نے اپنے تجربات میں نمایاں تبدیلی دکھائی۔ ارجنٹائن اور برازیل نے نسبتاً ہلکی مندی کا سامنا کیا، جبکہ خطے کے دیگر ممالک شدید افسردگی میں ڈوب گئے[2]۔ کچھ کم ترقی یافتہ ممالک، جو عالمی مالیاتی نظام میں کم ضم ہیں، نے درحقیقت زیادہ صنعتی معیشتوں کے مقابلے میں کم شدید اثرات کا سامنا کیا۔

وقت بھی مختلف ممالک میں کافی مختلف تھا۔ کچھ لاطینی امریکی ممالک نے 1928 کے آخر میں اور 1929 کے اوائل میں، امریکی زوال شروع ہونے سے پہلے ہی بحران کا سامنا کرنا شروع کیا[2]۔ وقت کا یہ تغیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گریٹ ڈپریشن واقعی ایک عالمی رجحان تھا، لیکن یہ تمام خطوں اور معیشتوں میں مختلف طریقے سے ظاہر ہوا۔

واپس لڑنا: 1930 کی دہائی کا بدترین اقتصادی بحران کا اقوام نے کیسے سامنا کیا

افسردگی کے ابتدائی ردعمل نے روایتی معاشی سوچ کی عکاسی کی جو اس شدت کے بحران کے لیے بری طرح سے ناکافی ثابت ہوئی۔ بہت سی حکومتوں نے ابتدائی طور پر بجٹ کو متوازن کرنے، سونے کے معیار کو برقرار رکھنے، اور مارکیٹوں کو کم سے کم مداخلت کے ساتھ خود کو درست کرنے کی اجازت دینے کے لیے بنائی گئی پالیسیوں کے ساتھ جواب دیا۔

صدر ہربرٹ ہوور، اگرچہ کبھی کبھی پیش کیے جانے سے کہیں زیادہ فعال تھے، انہوں نے براہ راست وفاقی امدادی کوششوں اور بڑے پیمانے پر حکومتی مداخلت کی مزاحمت کی۔ اس کی انتظامیہ نے بینکوں اور کاروباروں کو ہنگامی قرضے فراہم کرنے کے لیے تعمیر نو فنانس کارپوریشن قائم کی، لیکن افراد کو براہ راست امداد فراہم کرنے سے روک دیا۔ یہ محدود اقدامات ڈپریشن کی زبردست قوت کے خلاف ناکافی ثابت ہوئے۔

نئی ڈیل: امریکہ کا جرات مندانہ تجربہ

1932 میں فرینکلن ڈی روزویلٹ کے انتخاب کے ساتھ، امریکی پالیسی ڈرامائی طور پر بدل گئی۔ روزویلٹ کی نئی ڈیل نے اقتصادی امور میں حکومت کے کردار کی بے مثال توسیع کی نمائندگی کی۔ ان کی انتظامیہ نے بینکاری اصلاحات، زرعی قیمتوں میں معاونت، بڑے پیمانے پر عوامی کام کے منصوبے، اور نئے سماجی پروگرام جیسے بے روزگاری انشورنس اور سوشل سیکیورٹی[3] کو نافذ کیا۔

1935 کے نیشنل لیبر ریلیشنز (ویگنر) ایکٹ نے اجتماعی سودے بازی کی حوصلہ افزائی کی، جس سے 1930 اور 1940 کے درمیان یونین کی رکنیت کو دوگنا کرنے میں مدد ملی[3]۔ 1935 کے سوشل سیکیورٹی ایکٹ نے افسردگی کی مشکلات کے جواب میں بے روزگاری معاوضہ اور بڑھاپے اور زندہ بچ جانے والوں کی انشورنس قائم کی[3]۔

جب کہ مورخین نیو ڈیل کی معاشی تاثیر پر بحث کرتے ہیں، لیکن اس کا نفسیاتی اثر ناقابل تردید تھا۔ روزویلٹ کی پراعتماد قیادت اور نئے طریقوں کے ساتھ تجربہ کرنے کی آمادگی نے مایوس قوم کی امید بحال کی۔ ان کا مشہور پہلا افتتاحی خطاب، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ “صرف ایک چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے وہ خود خوف ہے،” عوامی جذبات میں ایک اہم موڑ ہے۔

سونا ترک کرنا: مالیاتی آزادی

دنیا بھر میں شاید سب سے اہم پالیسی تبدیلی سونے کے معیار کو ترک کرنا تھی، جس نے ممالک کو توسیعی مالیاتی پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے آزاد کیا۔ برطانیہ نے 1931 میں سونے کے معیار کو چھوڑ دیا، اور ریاستہائے متحدہ نے 1933 میں اس کی پیروی کی۔ دیگر ممالک نے جلد ہی اسی طرح کے اقدامات کیے[3]

یہ تبدیلی معاشی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب کہ بہت سے ماہرین اقتصادیات اور پالیسی سازوں نے سونے کے معیار کو معاشی استحکام کے لیے ضروری سمجھا تھا، ڈپریشن نے معاشی آفات کو بڑھانے کی اپنی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ مقررہ شرح مبادلہ کی رکاوٹوں کے بغیر، ممالک اپنی کرنسیوں کی قدر میں کمی کر سکتے ہیں، شرح سود کو کم کر سکتے ہیں، اور اپنی معیشتوں کو متحرک کرنے کے لیے رقم کی فراہمی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

مرحلہ وار گائیڈ: کس طرح ممالک ڈپریشن سے باز آئے

یہ سمجھنے میں دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لیے کہ قوموں نے کس طرح ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ اختیار کیا، یہاں بحالی کے عمل کے لیے ایک آسان مرحلہ وار گائیڈ ہے:

1. آرتھوڈوکس پالیسیوں کو ترک کرنا: جن ممالک نے سب سے زیادہ تیزی سے بازیافت کی وہ عام طور پر پہلے روایتی طریقوں کو ترک کر دیتے ہیں (متوازن بجٹ، گولڈ اسٹینڈرڈ، محدود حکومتی مداخلت)۔

2. کرنسی کی قدر میں کمی: سونے کے معیار کو چھوڑنے کے بعد، بہت سے ممالک نے اپنی کرنسیوں کی قدر میں کمی کی، جس سے برآمدات زیادہ مسابقتی اور پیداوار کو متحرک کرتی ہیں۔

3. مالیاتی توسیع: ممالک کے مرکزی بینکوں نے مالیاتی اداروں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے بینکنگ کے ضوابط اور ڈپازٹ انشورنس لاگو کیا۔

6. سماجی تحفظ کے جال: بے روزگاری انشورنس، بڑھاپے کے فوائد، اور دیگر تحفظات فراہم کرنے والے نئے پروگراموں نے کھپت کی سطح اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے میں مدد کی۔

7 صنعتی اور زرعی پالیسیاں: مخصوص شعبوں کے لیے مختلف اقدامات نے ضرورت سے زیادہ پیداوار، قیمتوں میں کمی، اور ساختی مسائل کو حل کرنے میں مدد کی۔

8. تجارتی پالیسی میں ایڈجسٹمنٹ: تحفظ پسندی کی ناکامی کے بعد، بہت سے ممالک آہستہ آہستہ زیادہ متوازن تجارتی پالیسیوں کی طرف بڑھے۔

9. دوبارہ اسلحہ سازی: 1930 کی دہائی کے آخر میں جغرافیائی سیاسی تناؤ بڑھنے کے بعد، فوجی اخراجات نے اضافی اقتصادی محرک فراہم کیا۔

10 جنگ کے وقت متحرک ہونا: دوسری جنگ عظیم نے بالآخر بڑے پیمانے پر سرکاری اخراجات، مکمل روزگار، اور صنعتی توسیع کے ذریعے ڈپریشن کا خاتمہ کیا۔

بحالی اور دیرپا میراث

ناہموار اور نامکمل ریکوری

معاشی بہتری مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں شروع ہوئی لیکن عام طور پر 1930 کی دہائی کے وسط تک جاری رہی۔ تاہم، بازیابی ناہموار اور نامکمل ثابت ہوئی۔ ریاستہائے متحدہ میں، 1937-1938 میں ایک سنگین کساد بازاری نے عارضی طور پر پیش رفت کو الٹ دیا جب حکومت نے وقت سے پہلے اخراجات میں کمی کی اور مالیاتی پالیسی کو سخت کر دیا[4]۔ جب کہ ڈپریشن کی گہرائیوں کے مقابلے میں حالات بہتر ہوئے، مکمل صحت یابی نہ ہونے کے برابر رہی۔

حقیقی بحالی دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی آئی، جس نے سامان اور مزدوری کی بے پناہ مانگ پیدا کی۔ جنگ کے لیے درکار بڑے پیمانے پر حکومتی اخراجات اور صنعتی متحرک ہونے نے بالآخر ڈپریشن کو مکمل طور پر ختم کر دیا، حالانکہ عالمی تنازعات کی خوفناک قیمت پر۔

تبدیلی کی اقتصادی تبدیلیاں

گریٹ ڈپریشن 1930دہائی کا بدترین اقتصادی بحران نے دنیا بھر میں معاشی نظام اور سوچ کو مستقل طور پر تبدیل کر دیا۔ فلاحی ریاست بہت سے ممالک میں کافی حد تک پھیلی[3]۔ ڈپریشن کے تباہ کن اثرات کا سامنا کرنے کے بعد، بہت سی قوموں نے سماجی تحفظ کے جال قائم کیے یا مضبوط کیے جو مستقبل کی بدحالی میں موازنہ کے مصائب کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

بین الاقوامی اقتصادی ہم آہنگی بھی بنیادی طور پر بدل گئی۔ جب کہ افسردگی کے فوری ردعمل میں قوم پرستی اور تحفظ پسندی میں اضافہ ہوا، دوسری جنگ عظیم کے بعد کی معاشی ترتیب ان غلطیوں سے سیکھے گئے سبق کی عکاسی کرتی ہے۔ جنگ کے بعد قائم ہونے والے بریٹن ووڈس سسٹم نے نئے بین الاقوامی مالیاتی ادارے بنائے اور سونے کے معیار سے زیادہ لچک کے ساتھ ایک تبدیل شدہ فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم بنایا[3]۔

نفسیاتی اور ثقافتی اثرات

شاید ڈپریشن کی سب سے زیادہ پائیدار میراث نفسیاتی تھی۔ ایک ایسی نسل جس نے شدید معاشی محرومی کا سامنا کیا اس نے کفایت شعاری، خطرے سے بچنے اور مالی احتیاط کی دیرپا عادات تیار کیں۔ 1930 کی دہائی میں رہنے والے خاندانوں نے خوشحالی کی واپسی کے بعد اکثر تاروں کو محفوظ کرنا، اشیاء کو دوبارہ استعمال کرنا اور ہنگامی سامان کو برقرار رکھنا جاری رکھا۔

ڈپریشن نے حکومت کے مناسب کردار کے بارے میں نقطہ نظر کو بھی بدل دیا، خاص طور پر امریکہ میں۔ 1929 سے پہلے معاشی معاملات میں محدود حکومتی مداخلت معمول تھا۔ اس کے بعد، زیادہ تر امریکیوں نے توقع کی کہ حکومت معاشی آفات کو روکنے اور بنیادی سماجی تحفظات فراہم کرنے کے لیے فعال اقدامات کرے گی۔

آج کے لیے اسباق

گریٹ ڈپریشن 1930 دہائی کا بدترین اقتصادی بحران ضروری اسباق پیش کرتا ہے جو عصری معاشی چیلنجوں کے لیے متعلقہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عالمی معیشت ہمیشہ سے کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے – ایک بڑی قوم میں مسائل لامحالہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا، جب حالات میں لچک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ معاشی راسخ العقیدہ اصولوں پر قائم رہنے کے خطرات کو واضح کرتا ہے۔ سونے کا معیار، جو کبھی خوشحالی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اقتصادی تباہی کے لیے ایک ترسیلی طریقہ کار بن گیا۔

سب سے اہم بات، ڈپریشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معاشی اعدادوشمار حقیقی انسانی زندگیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بے روزگاری یا جی ڈی پی میں کمی کے ہر فیصد کے پیچھے مشکلات، موافقت اور لچک کی ان گنت ذاتی کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ ڈپریشن کو سمجھنے کے لیے اس کی اقتصادی جہتوں اور اس کے گہرے انسانی اثرات دونوں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔

جب ہم 21ویں صدی میں اپنے معاشی چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو گریٹ ڈپریشن ایک انتباہ اور رہنما دونوں کے طور پر کھڑا ہے – ہمارے معاشی نظام کی کمزوریوں اور مالی بحرانوں کے لیے فیصلہ کن، مربوط ردعمل کی اہمیت کی یاد دہانی۔ اس اہم تاریخی واقعہ کا مطالعہ کرنے سے، ہم بصیرت حاصل کرتے ہیں جو ہمارے اپنے وقت میں موازنہ کی تکلیف کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔